4 mars 2025

Comment l’IA a accéléré les 10 projets éditoriaux du HybLab (ou pas)

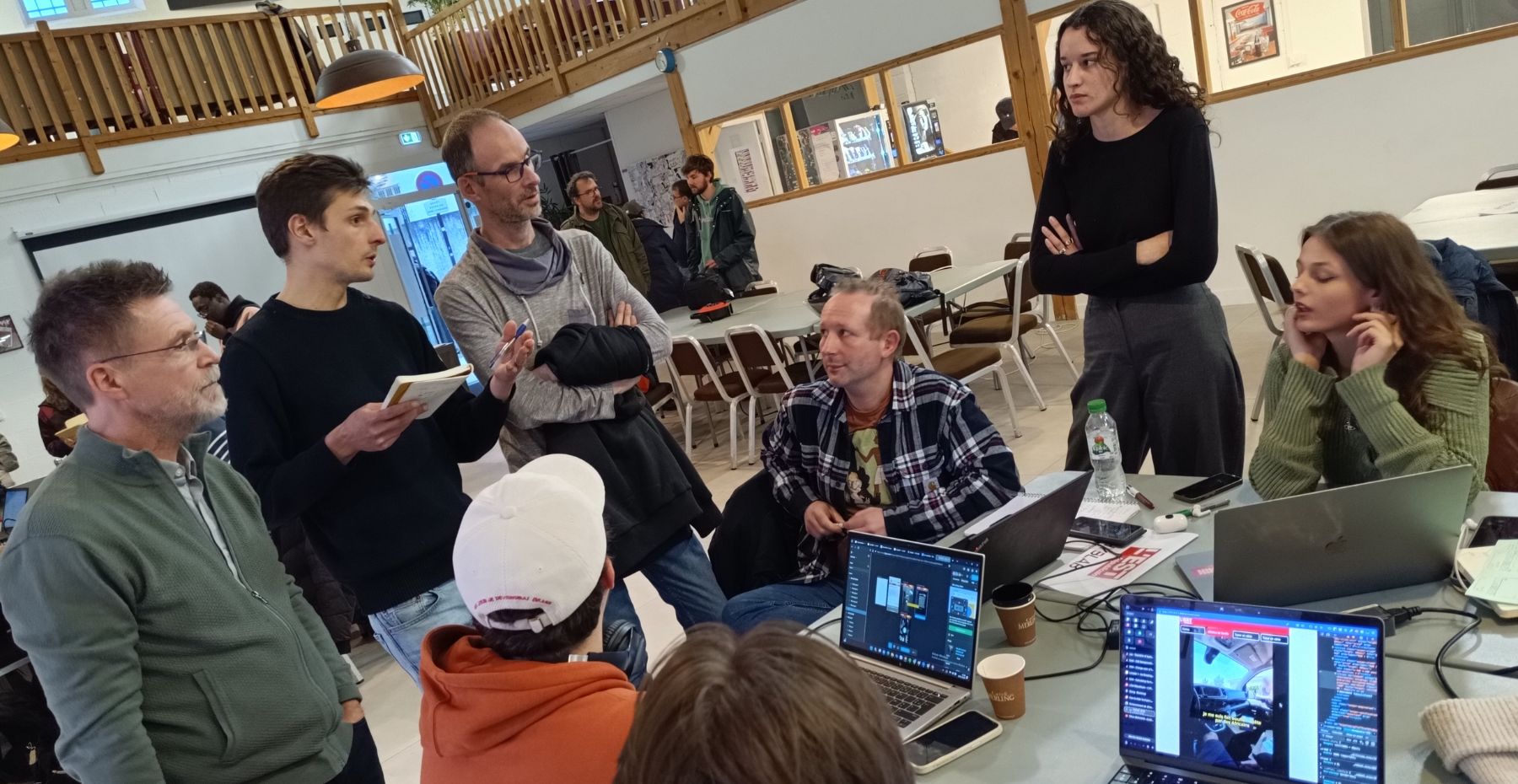

La 28e édition du HybLab a donné pour défi à 10 médias et 77 étudiants de tester les potentialités des outils d’intelligence artificielle pour concevoir en quelques jours un contenu numérique interactif. Journalistes, graphistes et ingénieurs informatiques ont porté un regard critique sur cette expérience d’IA à tous les étages.

Au top départ du HybLab, les consignes étaient données : les équipes formées d’étudiants et de professionnels des médias devaient s’interroger sur l’utilisation des outils d’IA générative à chacune des étapes du projet et exercer un regard critique sur ces usages. “Notre posture n’était pas d’être pour ou contre l’IA, mais, dans l’esprit du HybLab, de tester des nouvelles technologies, comme ça a été le cas pour le datajournalisme lors de notre premier hackathon il y a 12 ans. Le seul impératif était de se questionner sur l’utilité ou pas des IA génératives pour développer le projet”, explique Julien Kostrèche, directeur de Ouest Médialab, organisateur de l’événement. Dans chaque équipe un étudiant était chargé d’être le référent IA afin de tenir un journal de bord critique de l’utilisation qui a en a été faite.

Quatre jours pour un projet de contenu numérique : le HybLab 2205

Dès la première journée, quelques équipes ont ainsi commencé à fouiller et synthétiser avec l’IA des bases de données ou des documents volumineux. “L’IA a surtout permis un gain de temps. Il nous aurait fallu des semaines pour résumer 53 podcasts. Cela reste une aide pour les journalistes”, résume Grégory Barbier, de l’Est Républicain, vainqueur du HybLab 2025 avec le projet “Les crimes de l’est”, consacré à des faits divers marquants de la région.

“Notre seule difficulté rencontrée au moment de générer les textes pour les vidéos, résumés du podcast : l’IA a eu du mal à trouver le bon ton. Il fallait qu’il ne soit ni trop sec, ni trop sensationnel. On a pu ajuster le niveau du texte”, Grégory Barbier, L’Est Républicain.

Morgane Guillet, de Brief.science, a proposé un jeu autour du mix énergétique: “Ici, l’IA a servi à imaginer des variantes du jeu, des scénarios, générer des textes (rédiger, corriger, raccourcir) et du code. Ça fait gagner du temps, apporte des idées auxquelles on peut se confronter”. La journaliste de ce média de vulgarisation scientifique utilise au quotidien ces outils qu’elle trouve fiables : “Cela nous permet de vérifier les ordres de grandeur pour comparer, d’aller récupérer des infos dans un document du GIEC de plus de 1 000 pages et d’aller trouver une info et donner le chemin pour la récupérer. On peut reposer des questions si on a du mal à comprendre. Ce qui est essentiel c’est d’aller à la source, et l’IA permet de vérifier les sources primaires dans les documents”, ajoute-t-elle.

Pour le projet porté par Mediacités, “Simpli’cité”, qui analyse les décisions de la Ville de Nantes, des centaines de délibérations municipales ont été passées à la moulinette de l’IA qui a eu “du mal à les hiérarchiser, au risque d’en oublier. Il était nécessaire de bien vérifier et d’avoir une bonne connaissance de l’actualité nantaise”, souligne Robin Peter, étudiant à Sciences Po Rennes aux côtés du rédacteur en chef, Benjamin Peyrel.

Des gains de temps : « comme une machine à laver »

L’équipe qui a conçu un jeu à partir des données de l’atlas économique régional de l’agence API news a été confrontée à une autre limite : alors que l’IA devait uniquement se servir des données de l’atlas, elle allait en puiser dans ses connaissances générales, ce qui a obligé à des vérifications humaines systématiques.

“Le HybLab m’a conforté dans l’idée que l’IA est super puissante. Je l’utilise au quotidien pour des transcriptions. Je me rends compte de son intérêt, en gain de temps, comme une machine à laver”, assure Capucine Frey, de l’Onde Porteuse, dont le projet avait pour but d’analyser les conséquences des coupes budgétaires régionales.

“Confiance limitée et moue dubitative”, résume quant à lui Christophe Gimbert, responsable du master de journalisme reportage et enquête de Sciences Po Rennes qui assure que ses étudiants “préfèrent le terrain, l’enquête, l’interview, plutôt que de faire confiance à une machine. L’expérience leur a appris que les journalistes qui veulent utiliser l’IA doivent d’abord savoir rédiger un prompt et l’adapter.”

“Chaque mot compte dans un prompt. Les étudiants l’ont bien découvert”,

Sébastien Varnier, journaliste référent IA au sein du quotidien La Voix du Nord.

Des angles ou axes à creuser ? C’est l’effet “bof” : “Les idées sont souvent très génériques et sans profondeur. L’IA est plus un assistant qu’un membre à part entière de notre équipe. L’humain reste maître du contenu, et doit superviser l’IA, sans quoi les résultats sont bien inférieurs à ce que ferait un humain sans l’aide d’IA”, résument Zoé Diraison et Juliette Rigaud, étudiantes journalistes de l’équipe “Dans leur peau”, projet autour des animaux en danger porté par la rédaction de La Nouvelle République.

Une supervision humaine nécessaire

Après avoir fait émerger plusieurs formats ou supports possibles (jeu ou long format interactif, mobile ou desktop), chaque équipe a choisi un univers visuel pour son projet : un ou deux étudiants graphistes d’AGR l’école de l’Image, par équipe, là aussi, ont sollicité l’IA (Midjourney, Capcut, Photoshop, Grok) pour créer des visuels, les harmoniser ou les automatiser. En plus du gain de temps pour les graphistes, “l’IA propose des idées ou des pistes visuelles auxquelles on n’aurait pas forcément pensé”, avoue Kilian Bélier, qui a travaillé sur le projet “Au fil du sport” pour le journal L’Équipe. “Mais les visuels proposés avaient souvent besoin d’être repris manuellement et modifiés”.

Les outils d’IA, parfois intégrés dans les logiciels traditionnels, font désormais partie intégrante de la formation des graphistes d’AGR, l’école de l’image. “Nos élèves ont l’habitude de générer des images, des vidéos, en tenant compte des contraintes techniques ou éthiques des commanditaires, comme ici certains journaux qui refusent les images réalistes. Ils ont dû apprendre à gérer l’utilisation de plusieurs IA complémentaires, ce qui suppose de bien connaître leurs avantages et inconvénients”, explique Mickaël Chiron, enseignant à AGR.

Graphistes comme journalistes ont découvert qu’un bon prompt se construit de manière cumulative sur les générations précédentes. “Après chaque nouvelle proposition d’images, nous remarquons visuellement les détails incohérents ou faux et devons ajouter des précisions supplémentaires pour corriger ces détails dans le prochain prompt”, explique Sara M., d’AGR.

Une aide précieuse pour les codeurs

L’utilisation de l’IA pour le codage est moins visible mais bien réelle. “C’était une expérience intéressante pour officialiser un usage qui est plutôt officieux. Cette fois, cette transparence a permis aux étudiants de Polytech de réfléchir aux limites de son utilisation. Cela nous a confirmé qu’à partir d’un certain niveau de compréhension et d’autonomie, l’IA permet vraiment d’aller plus vite”, analyse Matthieu Perreira Da Silva, maître de conférence à Polytech Nantes. Les codeurs ont également utilisé plus d’outils qu’ils ne connaissaient pas avant le HybLab en comptant sur l’IA pour les accompagner. Et paradoxalement, l’enseignant constate un usage de l’IA parfois presque inutile. “Certains sont allés construire avec l’IA des outils qui existent par ailleurs”.

Pour le projet de jeu autour des étapes du Tour de France proposé par La Voix du Nord, Youssef Ibnouali, étudiant à Polytech, a listé toutes les utilisations des différents outils d’IA : produire du son (musique de fond avec AVIA et des réponses avec une voix enthousiaste avec Lyrebird), des indices pour les questions (avec ChatGpt), générer du code de base par Chatgpt. “GitHub copilot a été utile en temps réel pour le débogage et la résolution de conflits lors de l’élaboration du code”, reconnaît le jeune ingénieur.

Mais là encore la vigilance est de mise : les générateurs de code n’identifient pas les erreurs de logique et il faut régulièrement fournir le code actuel “car l’IA conversationnelle a tendance à perdre un peu le contexte, peut s’éloigner de la version en cours, au fil des modifications successives” explique Benjamin Pajusco étudiant à Polytech, de l’équipe L’Audacieux-Radio ballade, qui a conçu un projet futuriste sur le Canal du Midi en 2067.

Dernier argument en faveur d’une complémentarité entre l’homme et la machine: les IA manquent vraiment de sens de l’humour. Chaque équipe a demandé à des IA conversationnelles des idées des noms de groupes et de titres pour leur projet. Les étudiants de l’équipe de L’Audacieux ont particulièrement été déçus par les propositions. Pas de fantaisie, ni de second degré non plus quand la demande était de générer des textes au ton léger voire humoristiques.

“Malgré des niveaux de pratiques assez disparates, ce HybLab a été un vrai moment d’appropriation pratique des outils d’IA. Complémentaire d’une formation, le travail via un projet concret permet de rentrer dans cette nouvelle culture et bouscule les habitudes”, conclut Julien Kostrèche.